岡山市中区原尾島にある小中高校生対象の個別指導塾「めぶき学育塾」です。

今回のテーマは「ミニホワイトボード」です。

みなさまは勉強道具と聞いて、まず何を思い浮かべますか?

教科書やノート、鉛筆や消しゴム…。どれももちろん大切なアイテムですが、めぶき学育塾では、ちょっとユニークで、しかもとても効果的な「ある道具」を授業で活用しています。それが、A4サイズのミニホワイトボードです。

実はこの110円(税込)のミニホワイトボードが、生徒たちの学びの質をぐっと高め、講師とのやりとりをスムーズにし、ときには心の距離を近づける役割まで果たしてくれているのです。この記事では、私たちの塾で日常的に使っているミニホワイトボードの魅力と、その活用法について、3つの視点からご紹介します。

「ただの板でしょ?」と思っている方にこそ、ぜひ読んでいただきたい内容です。

第1章:小さなホワイトボードに込められた大きな学びの可能性

教室に足を踏み入れると、まず目に入るのは、それぞれのテーブルに置かれたA4サイズのミニホワイトボード。めぶき学育塾では、小中高校生を対象とした個別指導の現場において、この小さなホワイトボードが日々の授業を支える大切なツールとして活躍しています。テーブルごとに2枚ずつ設置されているこのミニホワイトボードには、実は想像以上の“力”が秘められています。

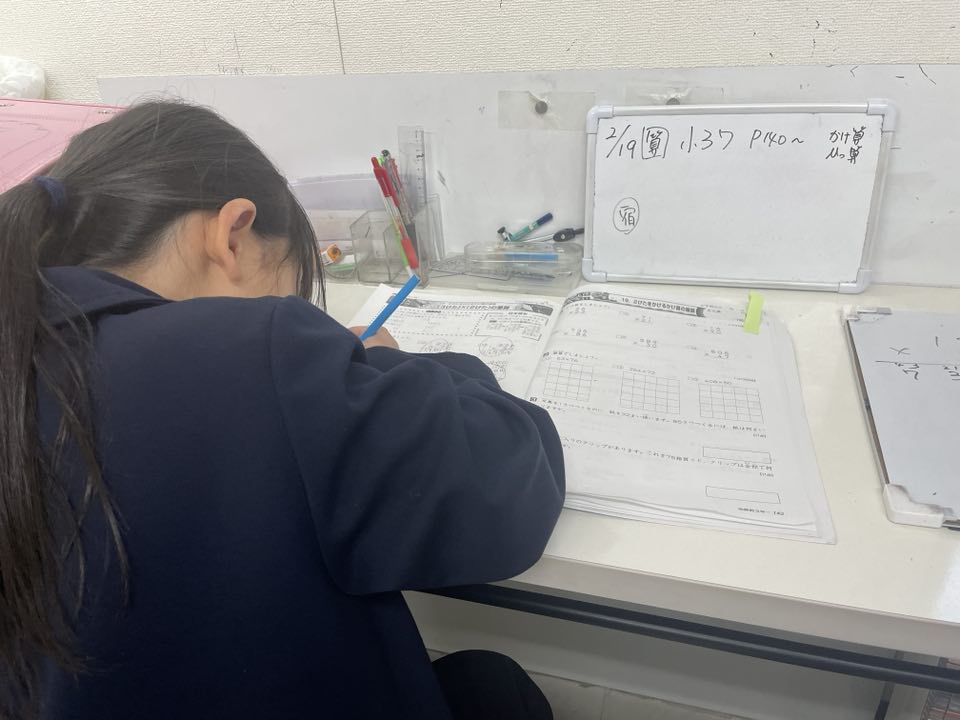

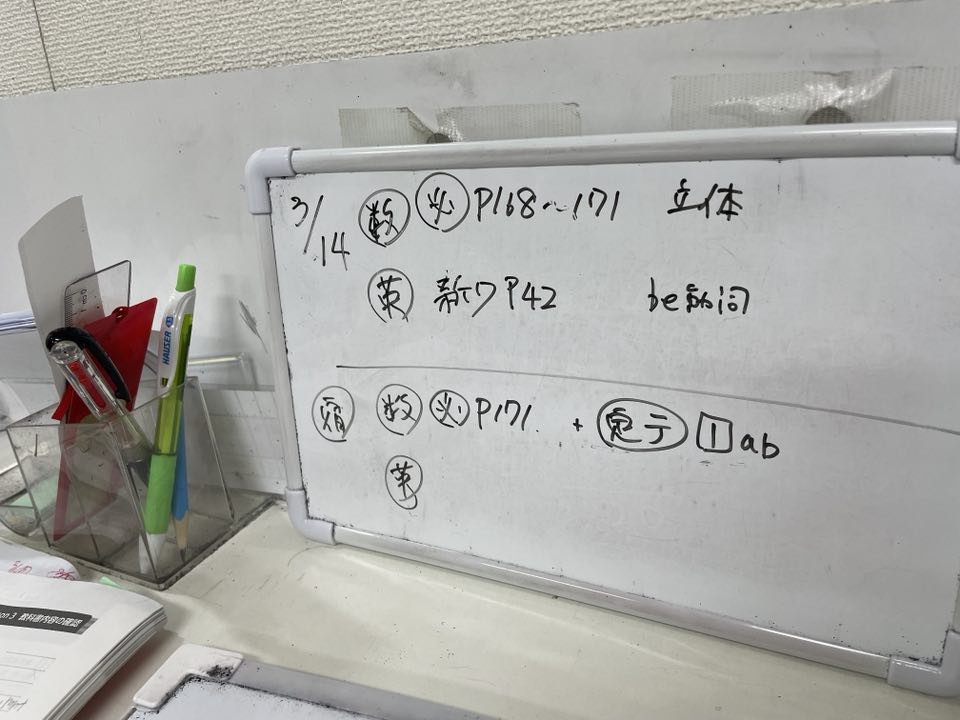

1枚目のホワイトボードは、授業が始まる前の“作戦ボード”のような存在です。生徒が席についたら、まず今日の学習予定と宿題内容を講師が簡潔に書き出します。「今日は数学の図形の応用問題をやります」「英単語テストはUnit5まで」「宿題はワークP32~35」などと、視覚的にその日の学びの全体像を提示することで、生徒は「今日は何をするのか」「どこに集中すべきか」を具体的にイメージすることができます。これはいわば、目的地を地図で示すようなもの。どんなに優れたナビゲーションでも、出発点とゴールが不明確では、学習の質は上がりません。

また、宿題の記載もこのボードに行うことで、生徒自身が自分の学びに責任を持つ第一歩を踏み出します。ノートにメモしても忘れてしまうことがある宿題も、目の前に書かれていれば目に留まりますし、講師とのやりとりの中で「これはどうやるの?」「宿題、前回より少し多いね」といったコミュニケーションも生まれます。このようにしてミニホワイトボードは、単に情報を伝えるだけではなく、学びの意識づけや講師と生徒の信頼関係の構築にも一役買っているのです。

さらに、このボードは「終わり」を明確にする効果もあります。授業の最後、学習内容を見直しながら「今日の予定、全部できたね」「ここだけは次回に持ち越そうか」と確認する時間は、生徒にとって達成感や自己効力感を得る大切な瞬間です。やみくもに進めるのではなく、毎回のゴールを確認することで、次回へのモチベーションにも繋がっていきます。この小さな1枚のボードがあるだけで、学習の「始まり」と「終わり」に明確な区切りが生まれ、学びのサイクルが自然と回るようになるのです。

そして何より、このミニホワイトボードの素晴らしいところは、手軽であるという点です。A4サイズという扱いやすい大きさ、軽くて持ち運びやすく、机の上でも場所を取りません。しかも、100円ショップで税込110円という驚異的なコストパフォーマンス。塾としてはもちろんのこと、ご家庭での学習にも簡単に導入できます。たとえば、家庭での自習時にも「今日は英語のワークを2ページやる」「歴史の年号暗記を15分」などとボードに書いて目の前に置いておくだけで、ただ漫然と机に向かうよりも、はるかに集中力が高まります。

このように、1枚目のミニホワイトボードは、学習の計画性を高め、目標意識を育てるための心強いツールとして、めぶき学育塾で日々の指導に活用されています。勉強という行為に“見える化”という要素を取り入れることで、生徒自身が能動的に学びに向かう姿勢が育まれるのです。次章では、もう1枚のホワイトボード――授業中の「視覚的な説明ツール」としての役割に注目してお話を続けます。

第2章:見えるからわかる。視覚で深める理解のチカラ

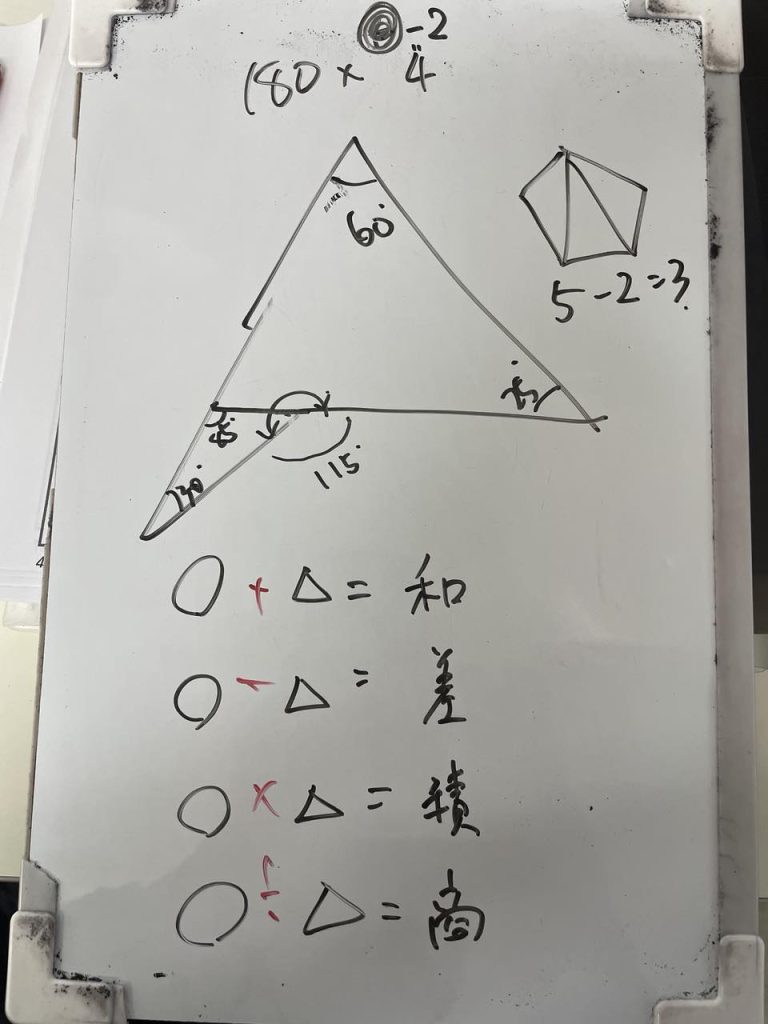

ミニホワイトボードの2枚目は、授業中に講師が使用する“動く黒板”ともいえる存在です。めぶき学育塾では、この2枚目のホワイトボードを使って、その場で生徒の理解に応じた説明や図解、重要ポイントの整理などを即座に行うスタイルを採っています。この使い方が、特に個別指導の現場では絶大な効果を発揮します。なぜなら、黒板とは違い、生徒の目の前で、手元で、パーソナルな学びが視覚的に展開されるからです。

たとえば中学生の数学の授業で、方程式の移項について説明するとき。口頭で「この−3xを右に移すから+3xになります」と言っても、頭の中でイメージできない生徒も少なくありません。そんなとき、このホワイトボードに実際の式を書いて、「ここからここに矢印で動かして…符号が変わるのは、こういう理由だよ」と視覚的に示すことで、「あっ、そういうことか!」と一気に理解が進むのです。また、図形問題でも「この補助線を引くと、ここに三角形ができるでしょ?」「角度の関係はこうなって…」と線や色を使いながら描写することで、説明が何倍にも伝わりやすくなります。

特に個別指導の現場では、生徒一人ひとりが「つまずくポイント」が違います。集団授業ではカバーしきれない細かな理解のズレに対しても、このホワイトボードがあれば柔軟に対応できます。「この前は図で説明したらわかったね」「じゃあ今日は表にしてみようか」と、生徒ごとの“わかるパターン”に応じて教え方を変えられるのです。ホワイトボードの良いところは、間違えてもすぐに消して描き直せること。その場で思考を整理し、変化させながら「学びの納得」にたどり着ける柔軟性は、ノートや紙よりもはるかに高いといえるでしょう。

さらに、ホワイトボードは生徒自身が使うことでも学習の質を深めてくれます。たとえば、「この問題、どうやって解いたの?」と講師が問いかけたとき、生徒にボードを渡して「ちょっと書いて説明してみて」と促すと、自分の頭の中の整理が始まります。言葉で説明することと、図や式を描いて説明することは、使う脳の回路が少し違います。両方を組み合わせることで、より深い理解と記憶の定着が生まれるのです。

生徒たちの中には、「ノートにきれいに書かないと」という思い込みから、どうしても思考が止まってしまう子もいます。その点、ミニホワイトボードは「汚してOK」「失敗してもすぐ消せる」「自由に書ける」という心理的なゆるさがあり、試行錯誤を促してくれます。これは、特に理科や数学のように“考えながら手を動かす”ことが重要な科目で大きな力を発揮します。

また、生徒が講師の書いた内容を見ながら話を聞くことで、視覚・聴覚・運動感覚(書く・なぞる)など、複数の感覚器官を同時に働かせる「マルチモーダル学習」が自然と実現されます。これは、記憶の定着を助ける非常に有効な学習法です。教科書を読むだけ、講義を聞くだけではなかなか頭に入らなかった内容も、ホワイトボードで図示されることで「あのときのあの絵と一緒だったな」と、記憶の“引き出し”が増えていくのです。

また、教室内でのコミュニケーションを活性化するという意味でも、ミニホワイトボードは大きな役割を担っています。「ここがわからなかったんだけど、先生、こう書いたら合ってる?」と、生徒から自発的にホワイトボードを差し出してくる姿は、まさに“考える学び”が根づいている証拠です。講師と生徒が同じボードを挟んで頭を突き合わせる光景は、机上の知識だけではない、人と人とのつながりの中で学ぶ喜びを象徴しているようにも思えます。

このように、授業中におけるミニホワイトボードの活用は、「見せる」「描く」「伝える」という、学習に不可欠な要素を凝縮して生徒に届けることができます。次章では、そんなミニホワイトボードが“遊び”や“息抜き”としての側面でも重要な役割を果たしていることについてご紹介していきます。

第3章:自由に描いて、心がほぐれる。「書く」を通じて育まれるコミュニケーション

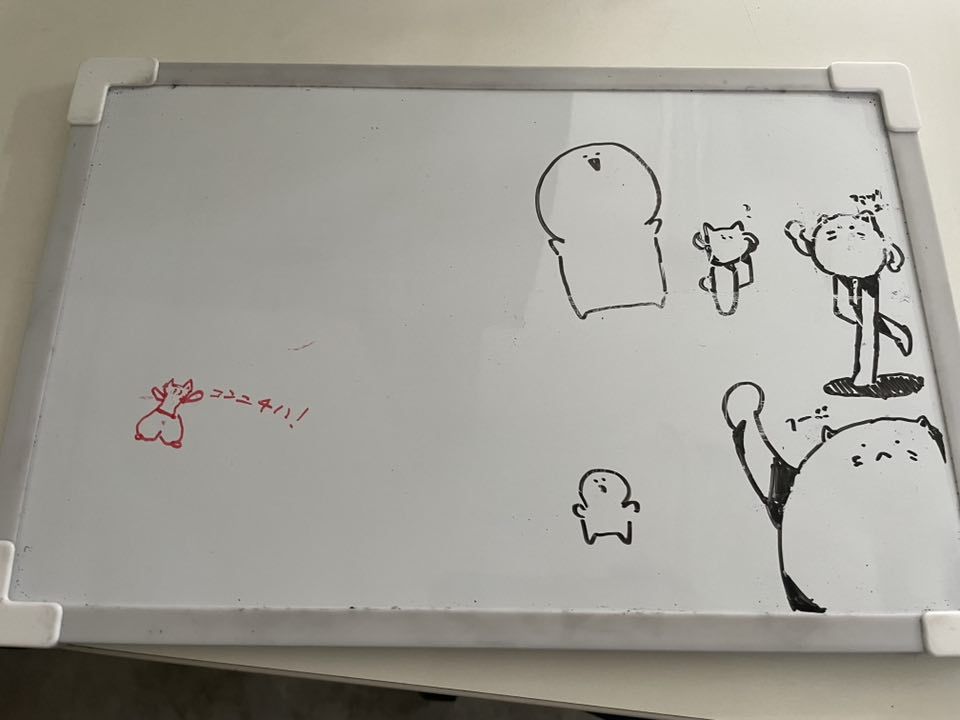

ミニホワイトボードと聞くと、どうしても“勉強の道具”という印象が強くなりがちですが、めぶき学育塾ではこのボードが、学習以外の場面でも生徒たちの大切な居場所の一部になっています。実際に、授業の合間や小休止のタイミングで、ホワイトボードには数式ではなく、可愛らしいイラストやちょっとしたギャグ、学校生活の出来事などが生き生きと描かれていることがよくあります。

「休憩時間にふと描かれた猫の絵」「友達と一緒に考えたオリジナルキャラクター」「次の授業に出るであろう“テスト対策クイズ”」など、ホワイトボードの上は小さなキャンバス。学習の場でありながら、そこには子どもたちの自由な発想や個性、時には笑い声までもがにじみ出ています。誰かが描いた落書きを見て「うまいなあ!」と褒め合ったり、「これなに?」「オレにも描かせて」と会話が生まれたり、そこには自然なコミュニケーションが流れています。

このようなやりとりが、実は学習塾においてとても大切なのです。塾という空間は、多くの生徒にとって「勉強しなければならない場所」「間違えたら恥ずかしい場所」といった緊張感を伴うものです。しかし、ミニホワイトボードがもたらすちょっとした遊び心やユーモアの要素は、そういった心理的ハードルをぐっと下げてくれます。描く、消す、また描く。そんな些細な行為を通じて、生徒たちの心は徐々にほぐれ、リラックスした状態で授業に臨めるようになるのです。

また、ミニホワイトボードが「遊び」として使われる瞬間は、講師にとっても生徒を理解する貴重な時間となります。「あ、こういう絵を描くんだ」「この子はちょっと繊細なタッチがあるな」「友達の真似をして笑ってるけど、本当は自分で描きたかったんだな」――そんな観察から、生徒の性格や今の気持ち、コミュニケーションの傾向が見えてくることもあります。生徒一人ひとりの「勉強以外の顔」に触れることができる、まさに心の窓のような存在が、この小さなホワイトボードなのです。

そして、ときにはこの“落書き”がきっかけで、生徒同士の関係も深まります。「絵、上手だね!」「そのキャラ、私も描けるよ!」といった会話を皮切りに、普段あまり話さなかった生徒同士が仲良くなることも。個別指導塾というと、どうしても“1対1”や“1対2”の静かなイメージがありますが、実はこうしたちょっとした共有スペース的な道具が、子どもたち同士の横のつながりを育ててくれているのです。安心して話せる関係性が生まれることで、学習にもより前向きに取り組めるようになります。

もちろん、ミニホワイトボードが学びと遊びの両方に活躍するためには、“使い方のバランス”も大切です。めぶき学育塾では、授業中は学習のためにしっかりと使い、休憩中や授業終わりのタイミングでは自由に使えるようにする、といったメリハリを設けています。また、「このホワイトボードは説明用」「こっちは自由用」などと役割を分けることもあり、子どもたち自身が“今は何の時間か”を意識しながら行動できるような工夫もしています。

もうひとつ特筆すべきは、このミニホワイトボードの“気軽さ”と“コスパ”です。冒頭でも触れましたが、A4サイズのミニホワイトボードは、なんと税込110円(100円ショップにて)という驚異の価格。安価でありながら、教える・学ぶ・伝える・遊ぶという多機能性を兼ね備えた万能ツールです。汚れても水拭きで簡単にきれいになりますし、インクの減ったマーカーは替えれば済むだけ。何より、これ一枚が生徒の「学ぶ意欲」と「笑顔」の両方を引き出してくれると考えれば、その価値は計り知れません。

教える側としても、こうした“ちょっとした工夫”が子どもたちの学びの質を大きく変えることを日々実感しています。デジタル化が進む教育の世界であっても、ホワイトボードのようなアナログな道具が持つ温かさや柔軟性は、これからも変わらず必要とされるはずです。むしろ、手書きで伝え合う、描いて笑い合う、そんな人間的な学びの原点が、子どもたちにとってより大きな意味を持つようになるのではないでしょうか。

小さなA4サイズのホワイトボード。それは、勉強の道具であり、想像のキャンバスであり、そして心をつなぐ架け橋でもあります。これからも、めぶき学育塾ではこの“ミニだけど無限大”なツールとともに、生徒たちの学びと成長を応援し続けていきます。